来源: 柳城县融媒体中心 | 发布日期: 2025-02-21 16:24

| 作者:

2月19日,中共广西壮族自治区委员会主管主办的《当代广西》(2025年第3-4期),刊发稿件《总见惊奇在柳城》,关注柳城县乡村振兴、民族团结、产业发展等工作。

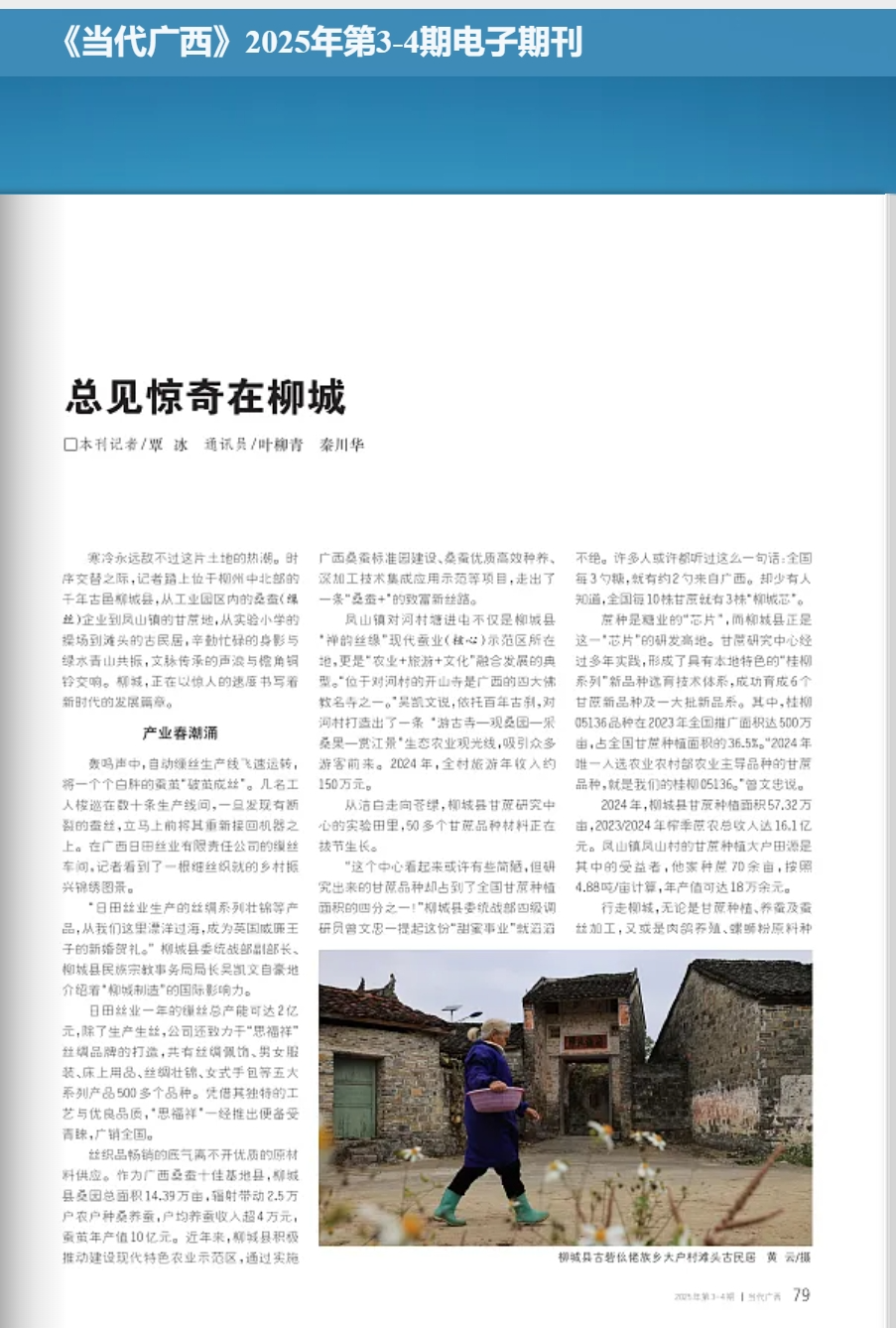

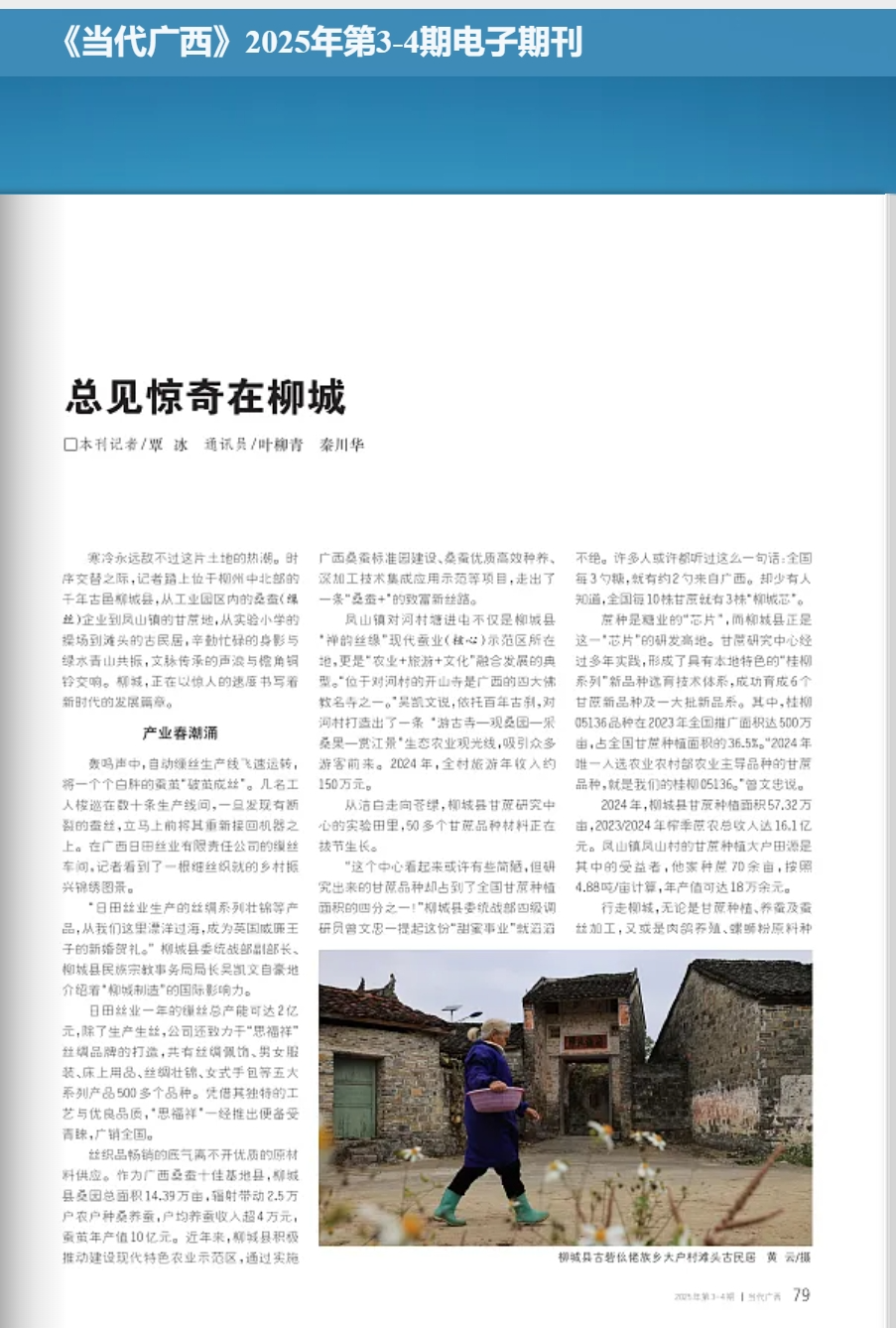

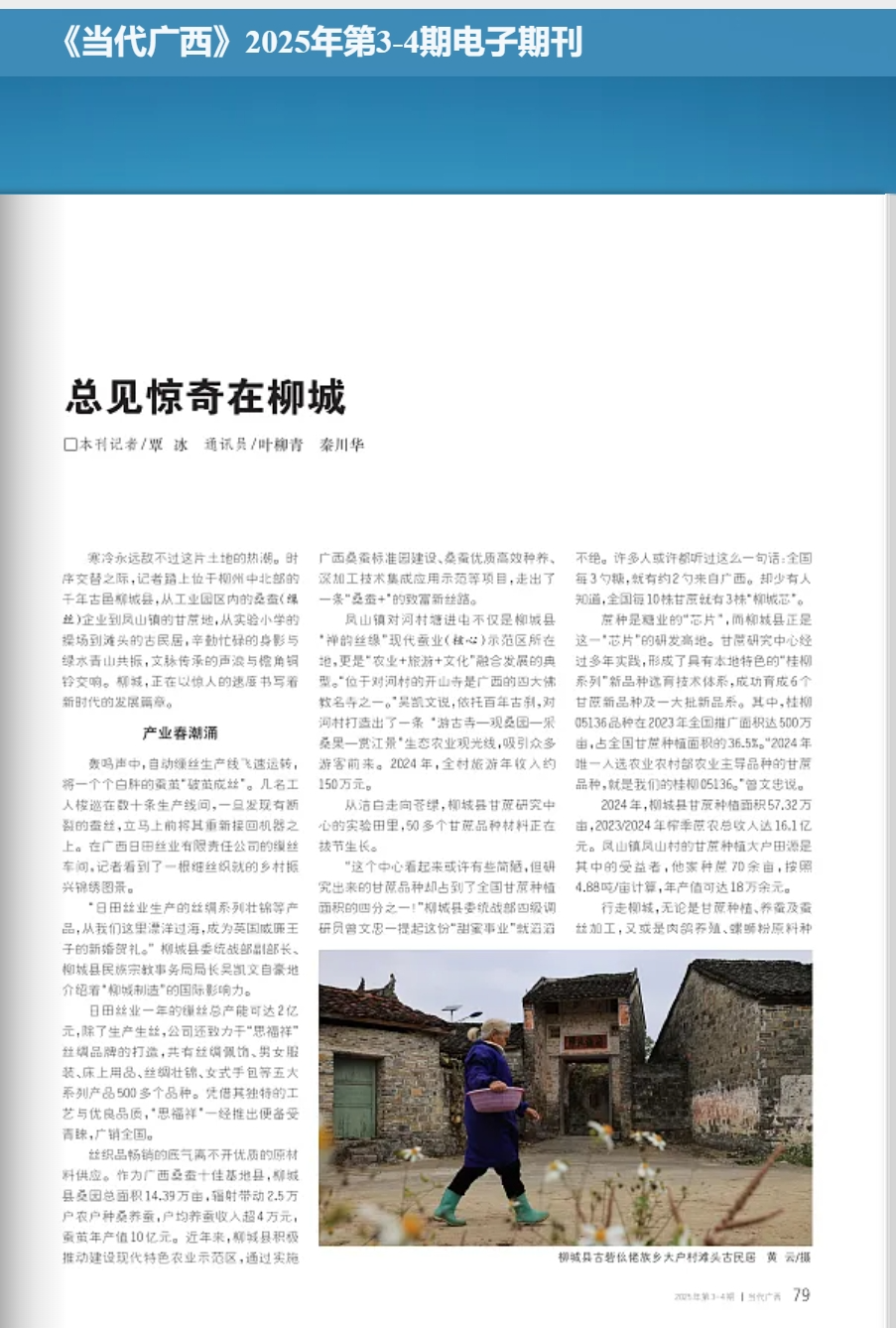

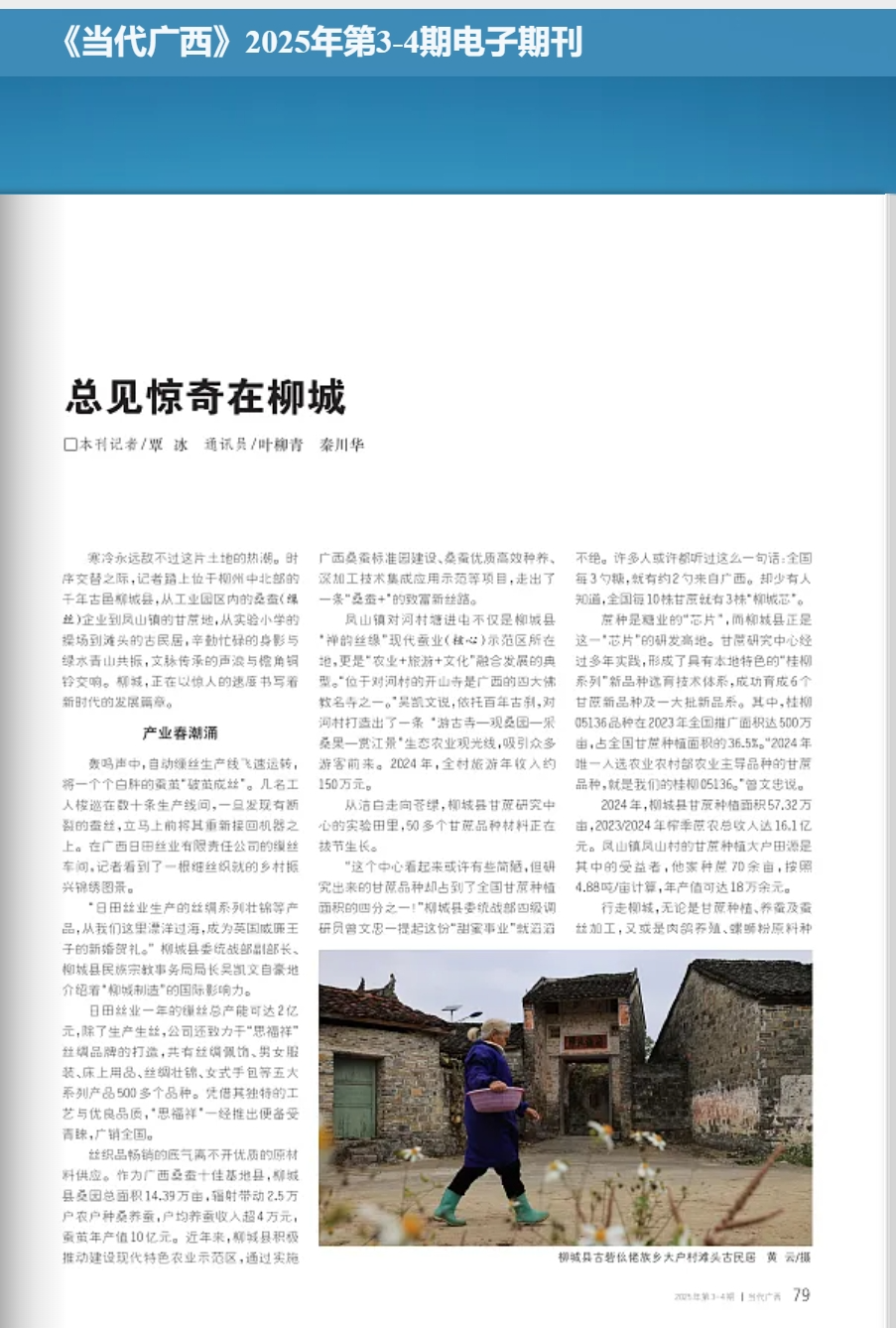

寒冷永远敌不过这片土地的热潮。时序交替之际,记者踏上位于柳州中北部的千年古邑柳城县,从工业园区内的桑蚕(缫丝)企业到凤山镇的甘蔗地,从实验小学的操场到滩头的古民居,辛勤忙碌的身影与绿水青山共振,文脉传承的声浪与檐角铜铃交响。柳城,正在以惊人的速度书写着新时代的发展篇章。轰鸣声中,自动缫丝生产线飞速运转,将一个个白胖的蚕茧“破茧成丝”。几名工人梭巡在数十条生产线间,一旦发现有断裂的蚕丝,立马上前将其重新接回机器之上。在广西日田丝业有限责任公司的缫丝车间,记者看到了一根细丝织就的乡村振兴锦绣图景。“日田丝业生产的丝绸系列壮锦等产品,从我们这里漂洋过海,成为英国威廉王子的新婚贺礼。” 柳城县委统战部副部长、柳城县民族宗教事务局局长吴凯文自豪地介绍着“柳城制造”的国际影响力。日田丝业一年的缫丝总产能可达2亿元,除了生产生丝,公司还致力于“思福祥”丝绸品牌的打造,共有丝绸佩饰、男女服装、床上用品、丝绸壮锦、女式手包等五大系列产品500多个品种。凭借其独特的工艺与优良品质,“思福祥”一经推出便备受青睐,广销全国。丝织品畅销的底气离不开优质的原材料供应。作为广西桑蚕十佳基地县,柳城县桑园总面积14.39万亩,辐射带动2.5万户农户种桑养蚕,户均养蚕收入超4万元,蚕茧年产值10亿元。近年来,柳城县积极推动建设现代特色农业示范区,通过实施广西桑蚕标准园建设、桑蚕优质高效种养、深加工技术集成应用示范等项目,走出了一条“桑蚕+”的致富新丝路。凤山镇对河村塘进屯不仅是柳城县“禅韵丝缘”现代蚕业(核心)示范区所在地,更是“农业+旅游+文化”融合发展的典型。“位于对河村的开山寺是广西的四大佛教名寺之一。”吴凯文说,依托百年古刹,对河村打造出了一条 “游古寺—观桑园—采桑果—赏江景”生态农业观光线,吸引众多游客前来。2024年,全村旅游年收入约150万元。从洁白走向苍绿,柳城县甘蔗研究中心的实验田里,50多个甘蔗品种材料正在拔节生长。“这个中心看起来或许有些简陋,但研究出来的甘蔗品种却占到了全国甘蔗种植面积的四分之一!”柳城县委统战部四级调研员曾文忠一提起这份“甜蜜事业”就滔滔不绝。许多人或许都听过这么一句话:全国每3勺糖,就有约2勺来自广西。却少有人知道,全国每10株甘蔗就有3株“柳城芯”。蔗种是糖业的“芯片”,而柳城县正是这一“芯片”的研发高地。甘蔗研究中心经过多年实践,形成了具有本地特色的“桂柳系列”新品种选育技术体系,成功育成6个甘蔗新品种及一大批新品系。其中,桂柳05136品种在2023年全国推广面积达500万亩,占全国甘蔗种植面积的36.5%。“2024年唯一入选农业农村部农业主导品种的甘蔗品种,就是我们的桂柳05136。”曾文忠说。2024年,柳城县甘蔗种植面积57.32万亩,2023/2024年榨季蔗农总收入达16.1亿元。凤山镇凤山村的甘蔗种植大户田源是其中的受益者,他家种蔗70余亩,按照4.88吨/亩计算,年产值可达18万余元。行走柳城,无论是甘蔗种植、养蚕及蚕丝加工,又或是肉鸽养殖、螺蛳粉原料种养,都是立足本地资源禀赋而喷薄出强势动能,它们共同勾勒出柳城乡村振兴的产业版图。临近春节,乡间那“咿呀嗬”的彩调之声越发响亮。在素有“彩调窝”之称的柳城,当地人民不仅爱看、更爱演这极富地方特色的草根剧种。柳城彩调唱腔轻快活泼,语言风格谐趣幽默,在表演时采用桂柳方言原汁原味地讲述与劳动、爱情、家庭相关的故事,传唱度经久不衰。据史料记载和考证,柳城彩调在清乾隆至光绪年间就已经兴盛,后于清末走向衰败,又经历新生、打压、再到逐渐恢复元气,一路虽坎坷波折,却从未断绝。如今,柳城人不仅成立了数支民间彩调队伍,更将这传统剧种从老街深巷引入校园,让非遗文化得到更好的滋养与传承。扇花、蹲身、亮相……柳城县实验小学的操场上,学生们将融入了彩调、跑操、武术等多种元素的课间操做得有板有眼,令人眼前一亮、啧啧称奇。“我们的彩调操既独特,又有趣,学生们都很喜欢。”咸茂红老师介绍道。2018年,学校大胆创新,将传统彩调搬进校园,又于次年与当地的“老还童”彩调剧团携手创建彩调培训基地,进一步激发孩子们对传统戏曲文化的认同和热爱。传统文化的种子就这样在校园里生出了根,又开出了花。该校学生黄嘉善、韦寅洁、徐丽媛潜心学艺,传承弘扬非遗彩调文化,先后摘取了“全国地方戏曲小梅花金奖”,黄嘉善更是在2023年被评为全国“新时代好少年”。一花独放不是春。柳城县文昌小学在搭建民族文化传播、传承的舞台方面,同样不遗余力。“我们的目标是把学生们培养成传承中华礼仪的一代新人。”漫步于文昌小学,校长蒙捷将学校百年历史底蕴及办学理念娓娓道来。文昌小学的历史可以追溯到清光绪年间,当时柳城全属书院“文昌阁”建成并广开书风。百余年来,这片土地便一直被书声与墨香浸润,如今的文昌小学大力发展校园诗书文化,让书法创作与诗词创作有机结合,形成了“诗书合一”的民族文化特色。“我们学校不仅老师会作诗,三年级以上的学生也能根据我们定制的主题进行诗词创作,校内的书法和诗词创作氛围十分浓厚。”蒙捷说。除此之外,文昌小学还开设民族舞蹈、民族手工等课程,让学生每学期学唱一首民族歌曲、学跳一个民族舞蹈、学做一个民族艺术作品、学练一个民族体育项目、了解一个民族风俗。“我们现在做的一切,都是想要培养学生们对传承和发扬民族文化的兴趣及自觉。”蒙捷说。何谓乡愁?这个问题似乎在到访古砦仫佬族乡时有了答案。形似砚台的池塘边,一栋栋青砖黑瓦的民居首尾相连,以房为墙形成天然屏障,将整个仫佬族古村围在其中。村子的三个大门,分别悬挂着“南极流辉”“拱辉正气”“南岳钟灵”的匾额,气派非凡。 柳城县古砦仫佬族乡大户村滩头古民居 黄 云/摄

柳城县古砦仫佬族乡大户村滩头古民居 黄 云/摄

“我们古砦有三绝:枫树林、依饭节和眼前的滩头古民居建筑群。”随着乡党委宣传委员林宏毅的介绍,记者走进大户村滩头屯,经由门楣上的壁画、房梁上的木雕、屋墙上的铳眼,一一了解它300余年的悠悠往昔。“砦”是“寨”的异体字,常用于指代有围墙或防御设施的村落。而滩头屯的整体布局,完美展现了其防御性特点。村内房屋错落有序,由纵横交错的石板巷道串联通达,每户人家皆有前后两个门,且房屋之间互相联通,极利于防御。同时,村子中还有炮楼,不仅可以瞭望观察,还可以居高临下用弓弩射击,让整个村子呈现出立体式的防御体系。“这里的居民都姓梁,旧时实行的是族长管理制。大家血脉相连、邻里相亲,不仅每五年自发举办一次依饭节,开门迎客、联络感情,平日里还自觉承担起了保护村庄的责任。”林宏毅说着卖起了关子,指着平整村道上一块凸起的石头,让记者猜猜,为什么要留下这个影响交通的“隐患”。看记者满脸不解,林宏毅笑着说出了谜底。原来滩头一共出现过一个举人、两个贡生。这块石头就是当年滩头的举人入京时,踏着它上京的。“所以后来村子修路时,村民们自发提出建议,要求一定要保留下这块石头,让它成为历史的见证。”见证了这一切的,还有绵延的稻田,以及深冬层林尽染的蓬坡红枫林。大大小小近千棵原始枫树,绕着大山挺拔生长,形成一条长约2公里的枫林长廊,被誉为“桂中最美红枫林”。近年来,古砦不断推动文旅融合发展,依托“稻花飘香”现代粮食示范区、传统古村落以及红枫旅游的开发,打造出集生态度假、农业观光、民俗体验、文化研究等于一体的民族风情旅游线。2024年以来,全乡吸引各地游客50万余人次,带动旅游产业收入5000万余元。边保护边发展,边传承边创新,这样的例子在古砦随处可见。与大户村毗邻的云峰村,一栋栋绘制着精美墙体画的庭院小楼整齐划一地排列在道路两旁,门前,辣椒、茄子、番茄在花圃中结出另一种独属于乡村的姹紫嫣红。本以为眼前这布局有序的村子是统一建成后村民再集体搬迁过来,不承想,这竟是村民自商自建而成。“自己建的能规划得这么整齐?大家相互之间不会因为宅基地的事引发纠纷吗?”记者不由得好奇发问。“你问到了点子上。”云峰村党总支书记陈美良笑着说,“农村宅基地的事在很多地方是一个难题。但云峰村的人十分团结,他们通过自行商讨,拿出了一套方案,解决了这个‘烫手山芋’。”原来早在几年前,云峰村村民就通过自行开会,商定下每户的宅基地面积,有建房计划的,就集中报名,从村子一侧启建,之后再建的就沿着此前的房屋顺序,依次新建。就像在做好的尺子上,逐一写下刻度,最终形成了这井然有序的一切。村民自治促团结,一团和气生财来。近年来,云峰村不断推进农村土地制度改革,放活土地经营权,实现5个屯5000余亩土地收归集体管理,推动高标准农田建设顺利实施,让村民一边享受土地租赁的红利,一边借助古民居建筑吃上旅游饭,日子过得越发有奔头。

柳城县古砦仫佬族乡大户村滩头古民居 黄 云/摄

柳城县古砦仫佬族乡大户村滩头古民居 黄 云/摄

柳城县古砦仫佬族乡大户村滩头古民居 黄 云/摄

柳城县古砦仫佬族乡大户村滩头古民居 黄 云/摄

柳城县古砦仫佬族乡大户村滩头古民居 黄 云/摄

柳城县古砦仫佬族乡大户村滩头古民居 黄 云/摄